鼠径ヘルニア治療では、なぜ 日帰り手術が普及しにくい のでしょうか?

答えは「病院」「患者」「保険制度」という三者の経済的利害にあります。

本記事では、国民皆保険制度の下での 医療費の流れと構造的課題 を整理し、日帰り手術普及のカギを探ります。

病院の立場:DPC制度と収益構造

入院による収益確保

病院経営では「ベッドを埋めること」が収益に直結します。

日本の DPC(診断群分類包括評価)制度 では次の特徴があります。

-

入院初日〜3日目:診療報酬が高い

-

4日目以降:報酬が段階的に減額

-

結果:4〜5日間の入院が最も収益性が高い

鼠径ヘルニア手術の場合:

-

日帰り手術:約30万円(病院収入)

-

入院手術:約50万円(病院収入)

この差額は病院にとって大きな意味を持ちます。

教育の観点

-

入院手術は 若手医師・研修医の教育機会 としても活用されやすい

-

経営+教育の両面から、病院は入院を推奨しやすい構造にあります

患者の立場:負担額と任意保険の影響

高額療養費制度で自己負担差は小さい

-

医療費は3割負担

-

高額療養費制度により上限あり

👉 30万円(日帰り)と50万円(入院)の差があっても、患者自己負担はほぼ同じ。

任意保険が与える逆インセンティブ

多くの医療保険では:

-

手術給付金:一時金が出る

-

入院給付金:1日あたり定額が出る

→ 入院した方が経済的に得になるケースもある。

患者心理

「入院した方が安心+保険でお金が出る」という心理が働き、あえて入院を選ぶ人もいる。

国の立場:医療費削減と効率化の必要性

医療費増加の現実

-

高齢化による受診者増加

-

慢性疾患患者の増加

-

医療技術の進歩による費用増

👉 財源には限界があり、効率的な医療提供が求められる。

日帰り手術の普及による効果

-

アメリカ:鼠径ヘルニアの80%が日帰り

-

日本:わずか8%

日帰り手術が普及すれば、数百億円規模の医療費削減効果 が期待できます。

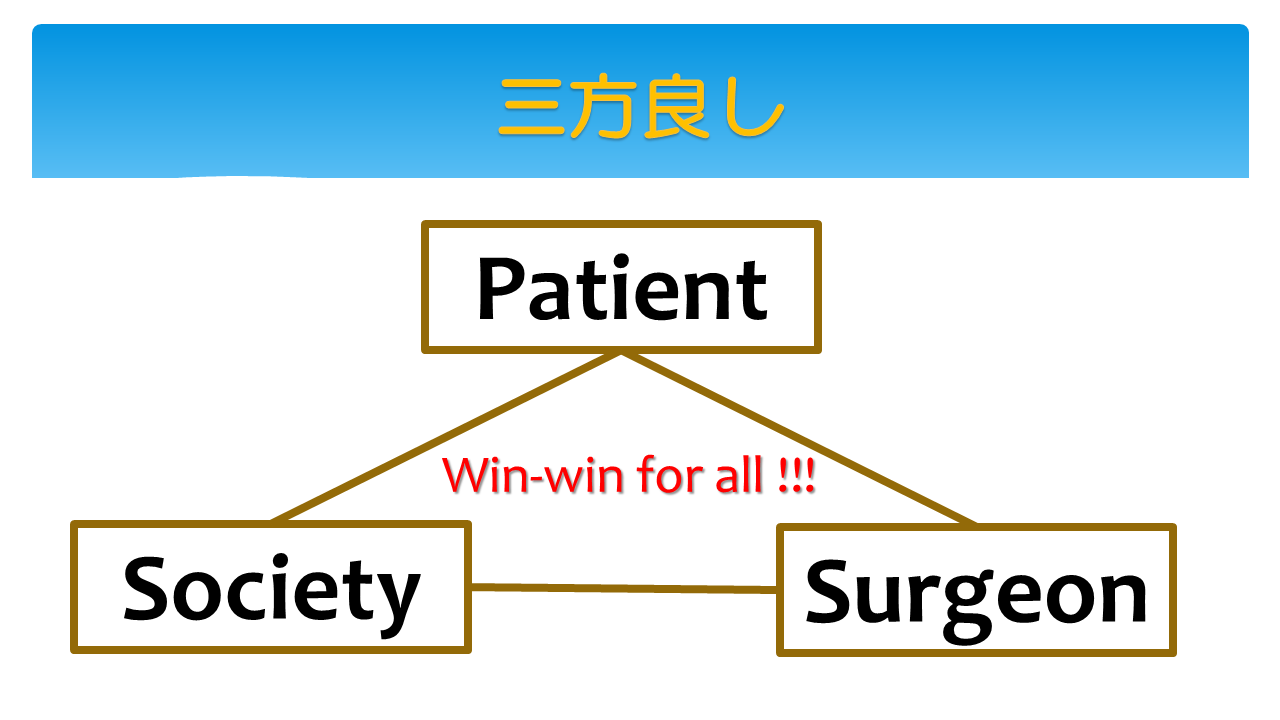

三者の利害関係を比較

| 立場 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 病院 | ・入院で高収益 ・若手医師の教育機会 |

・日帰りだと収益性が低い |

| 患者 | ・高額療養費で自己負担は軽減 ・任意保険で入院が有利な場合あり |

・入院は時間的コストが大きい ・院内感染リスク |

| 国(保険制度) | ・日帰り手術普及で医療費削減 | ・現行制度では入院を優遇しており改革が遅れている |

👉 この「三者の利害不一致」が、日帰り手術普及の障壁となっています。

クリニックの取り組み:安全性と効率性の両立

例:日帰り手術専門クリニックでは

-

外科専門医による執刀

-

手術時間60分未満

-

在院時間:約4時間

-

翌日から仕事復帰も可能

-

近隣病院と連携した緊急対応

👉 患者の生活に配慮しつつ、国全体の医療費削減にも貢献しています。

これからの医療のあるべき姿

必要な変革

-

技術進歩に見合った診療報酬の見直し

-

日帰り手術を適切に評価する仕組み

-

患者負担の公平性と病院経営の安定の両立

理想の方向性

-

患者:安全で効率的な治療を受けられる

-

病院:適正な収益と教育機会を確保できる

-

国:持続可能な医療財政を維持できる

よくある質問(FAQ)

Q1. 任意保険に入っていると入院の方が得ですか?

A. 保険の内容によります。入院給付金がある場合はプラスになることもあります。

Q2. 日帰り手術と入院手術で質に差はありますか?

A. 適切な患者選択と技術があれば差はありません。むしろ感染リスクは日帰りの方が低いです。

Q3. なぜ病院は入院を勧めるのですか?

A. 現行制度では入院の方が収益性が高いため。また教育目的の側面もあります。

Q4. 医療費削減は患者に不利益をもたらしませんか?

A. 適切な制度改革により、効率化と患者利益は両立可能です。

まとめ

-

病院は収益・教育のため入院を推奨

-

患者は自己負担が少なく、保険給付で入院が有利になる場合も

-

国は財政的に日帰り手術を推進したい

この三者の利害が噛み合わないことが、日帰り手術普及の最大の障壁です。

👉 制度改革により「患者利益」「病院経営」「国の財政」の三方よしを実現することが、これからの医療に求められています。