マダニに咬まれたときの正しい知識と対処法

~ 感染症の予防・早期対応で重症化を防ぎましょう ~

目次

マダニとは

マダニはクモ類に属する節足動物で、成虫は吸血性の外部寄生虫です。山林や草地、畑、公園の草むらなどに生息し、人や動物が通過すると皮膚に取り付き吸血します。

吸血は数日間に及び、その間にウイルスや細菌などの病原体を体内へ注入することがあります。

マダニが媒介する主な感染症

① SFTS(重症熱性血小板減少症候群)

SFTSウイルス(ブニヤウイルス科、Phlebovirus属)による感染症で、主に西日本で発症例が報告されています。

- 潜伏期間:約6〜14日

- 主な症状:発熱、消化器症状(嘔吐・下痢)、意識障害、出血傾向、白血球減少・血小板減少

- 致死率:約10〜30%、高齢者・免疫抑制状態では重篤化リスク増

- 治療法:特異的治療薬はなく、支持療法中心。抗ウイルス薬(リバビリン等)は研究段階

② 日本紅斑熱

リケッチア・ジャポニカ(Rickettsia japonica)による発熱性疾患で、1990年代以降、西日本を中心に報告されています。

- 潜伏期間:2〜8日

- 主な症状:発熱、紅斑性の発疹、刺し口(黒色痂皮)、頭痛、倦怠感

- 治療法:ドキシサイクリンなどテトラサイクリン系抗菌薬が有効

- 予後:早期治療で予後良好。治療が遅れると播種性血管内凝固症候群(DIC)など重症化も

③ ライム病

ボレリア属スピロヘータによる感染症。日本ではまれだが、本州中部以北の森林地域で報告があります。

- 症状:遊走性紅斑(bull’s eye rash)、関節炎、神経症状、心筋炎など

- 治療:ペニシリン系またはドキシサイクリンの内服

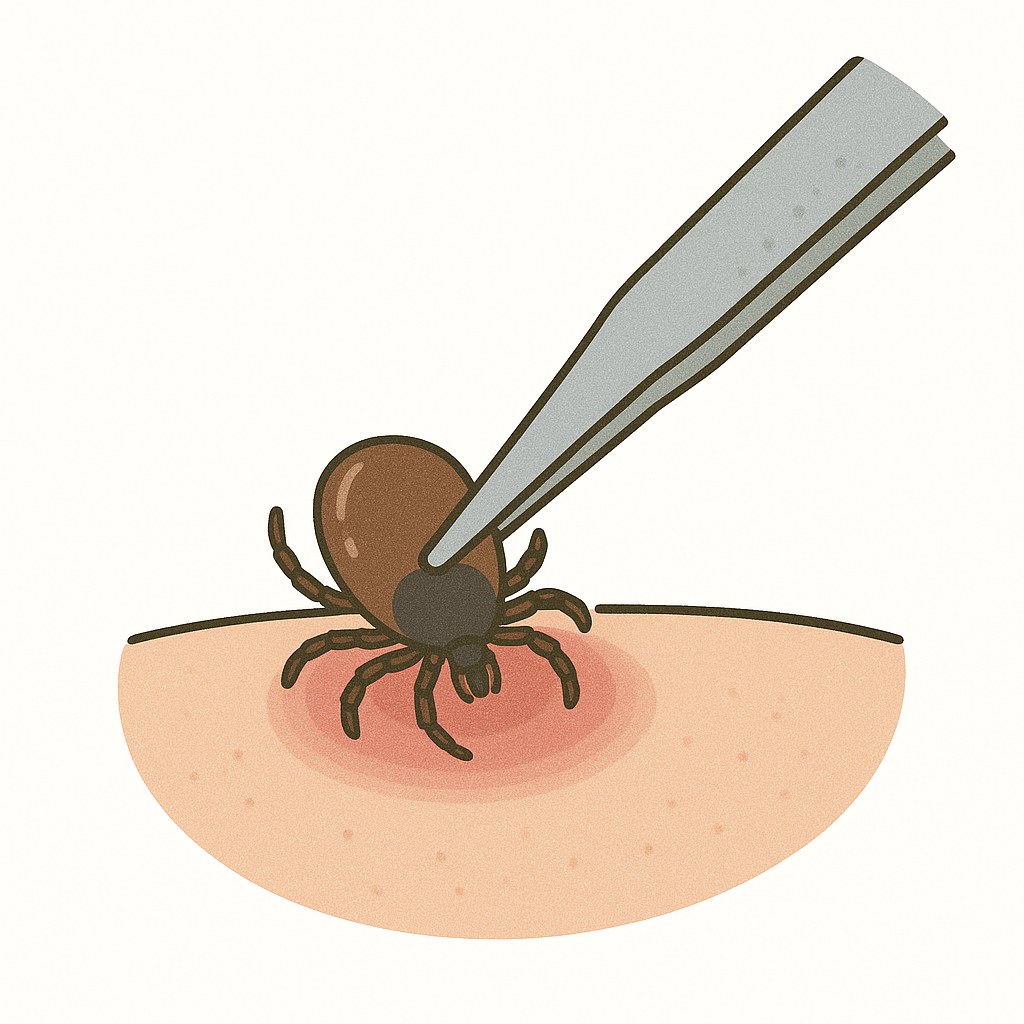

マダニに咬まれたときの正しい対処法

- 咬着しているマダニを無理に引き抜かない(頭部が皮膚に残るリスク)

- ピンセットや火、オイルで刺激すると体液が体内に逆流するおそれがあります

- 皮膚科または外科で皮膚切開による除去が望ましい場合があります

- 咬まれた日を記録し、2週間程度の経過観察を行いましょう

マダニに咬まれないための予防策

- ✅ 長袖・長ズボン・帽子・手袋を着用し肌の露出を減らす

- ✅ DEETまたはイカリジン含有の虫よけ剤を使用

- ✅ 野外活動後はすぐに入浴・着替え・全身チェック

- ✅ ペットにもダニ予防薬(スポットオン製剤等)を

マダニに咬まれたかもしれないと感じたら

症状がなくても、まずは医療機関での診察をお勧めします。